发病机制

发病机制

发病机制:本病的发病机制未明,可能是神经嵴发育异常。晚近认为与神经生长因子生成过多或活性过高,促使神经纤维异常增殖,导致肿瘤生长有关。主要病理特点是外胚层神经组织发育不良、过度增生和肿瘤形成。NFⅠ神经纤维瘤好发于周围神经远端、脊神经根,尤其马尾;脑神经多见于听神经、视神经和三叉神经。脊髓内肿瘤包括室管膜瘤和星型胶质细胞瘤,

颅内肿瘤最常见为脑胶质细胞瘤,肿瘤大小不等,成梭性细胞排列,细胞核似栅栏状。

1.大体所见 神经纤维瘤并不都与大神经干相连系,亦可起于很小的无髓纤维。有疏松透亮薄包膜,其外无或有轻反应区。在侵袭性纤维瘤病可浸润周围正常组织,钝性剥离很难达到囊外边缘囊块切除。如肿瘤连于主要神经干上,常侵及神经组织,在囊外分离时,可见神经纤维进入及穿出肿瘤,而不像神经鞘瘤,不侵及神经纤维,不损伤神经很难整块切除。大肿瘤多为Ⅲ期病变,瘤内退变成囊腔含有黄色液体者亦常见。神经纤维瘤无包膜,但界限较清楚。位于真皮和皮下组织内,瘤体主要由神经膜细胞和神经鞘细胞组成,并可见很多增生的神经轴索和丰富的小血管。其中的纤维组织较细,排列紧密,轻度卷曲而成波浪状(如图1)。有时可见纤维发生黏液变性。牛奶咖啡色斑中表皮基底细胞层黑色素增多,可见巨大的色素颗粒。

2.镜下形态 电镜检查表明这些肿瘤是由成纤维细胞或周围神经的神经膜细胞增生而形成的。主要表现是疏松的梭形细胞产生细纤维状嗜伊红基质,呈起伏的波浪状,有规律性,有吞噬细胞,含有脂质及含铁血黄素;亦有Verocay小体、血管增生、成熟脂肪、成熟纤维结节等,称为混合型神经纤维瘤。NFⅡ多见双侧听神经瘤和多发性脑膜瘤,瘤细胞排列松散,常见巨核细胞。

组织病理检查可见两类病理(图2)改变。

(1)皮肤神经纤维瘤:肿瘤无包膜,由神经衣细胞和神经鞘细胞构成,神经衣细胞为未成熟的胶原纤维束,束内原纤维较细,有些纤维间有黏液。神经鞘细胞呈细长菱形或略弯曲呈波形,胞界不清,胞质呈淡嗜伊红性,两端有明显的长短不一的丝状突;胞核常深染,大都与胶原纤维束疏松平行排列呈波形或涡纹状。

(2)皮下丛状神经纤维瘤:侵犯周围大神经,并见不规则形神经束。增生的神经鞘细胞和胶原纤维组成弯曲的条索,周围为黏液样无定形间质。

免疫组化神经纤维瘤根据其主要细胞类型而有不同的抗原表达。S-100蛋白及4型胶原对神经鞘细胞呈阳性表达,表皮膜抗原对神经衣细胞呈阳性表达,vimentin对成纤维细胞和神经鞘细胞呈阳性表达,神经丝和髓磷脂碱性蛋白对轴突和髓磷脂鞘呈阳性表达。

此外,本病还可有

脑膜膨出、脊髓空洞症、和先天性畸形等病变。有些病人尚有神经系统以外的病损,如代谢性骨病引起骨质增生、颅孔闭塞、因正常骨质被成纤维细胞和纤维细胞所取代而使骨质稀疏、囊肿形成;以及先天性脊柱异常、骨囊肿、胫骨假关节形成;也可有某一肢体及半侧舌或面部的肥大、脊柱侧弯等。还有报告大脑皮质组织学异常、灰质异位岛区和局限性神经胶质增生等,这可能是产生智力迟钝的原因。

肿瘤通常为良性,且生长缓慢。大约3%~4%可发生恶变,尤其大型丛状神经瘤更有恶变可能。恶变多为周围性肿瘤,中枢的肿瘤极少有恶变。皮肤纤维瘤和纤维软瘤系由纤维组织增生所形成。多位于真皮或皮下组织,无细胞膜,皮肤色素斑由表皮基底细胞层内黑色素沉积所致。

关于伴随青光眼的发病机制一般认为房水流出受阻的主要机制是神经纤维瘤直接侵犯房角,可见一层无血管的透明的致密组织从周边虹膜向前扩展覆盖在房角壁上。另一种因素为睫状体与脉络膜受神经纤维瘤的累及而变肥厚,向前推移使房角关闭。部分病例有虹膜角膜角发育不良、房角胚胎组织残留、房角分裂不全、Schlemm管畸形或残缺等。房角及虹膜根部直接被神经纤维瘤侵犯时可导致虹膜广泛前粘连,形成纤维血管膜覆盖房角引起新生血性青光眼。

临床表现

临床表现

临床表现:多数神经纤维瘤是神经纤维瘤病的表现之一,而神经纤维瘤病有多种临床表现,可累及中枢神经系统、周围神经系统、骨骼、肌肉、皮肤和眼部。眼部常是神经纤维瘤病的好发部位,几乎可侵及所有眼部结构和组织。眼部易累及的部位依次为眼睑、眼眶、葡萄膜、视神经、角膜、结膜、巩膜、晶状体和玻璃体一般不受累。主要表现:

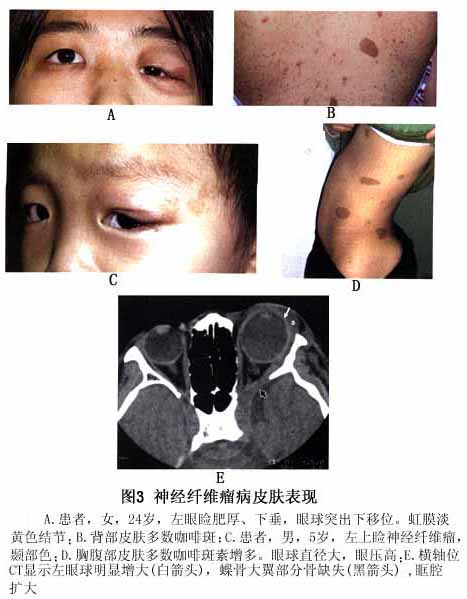

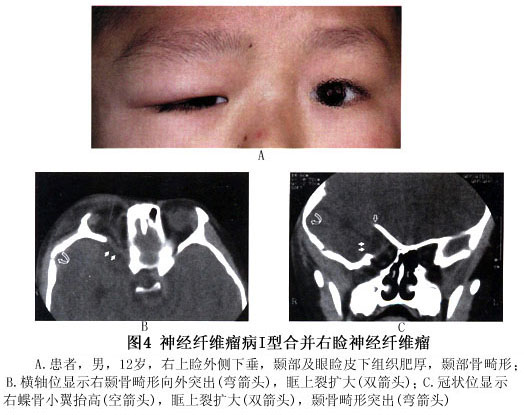

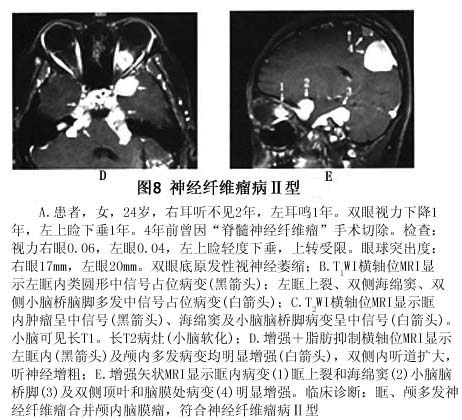

1.上睑外侧丛状神经纤维瘤,睑皮下瘤细胞弥漫性增生,软性肥厚无边界,如面团状,使睑外侧下垂呈S形。病变不断增生引起睑裂延长,上

睑外翻,且常合并颞部色素增多和颞骨缺失(图3)。

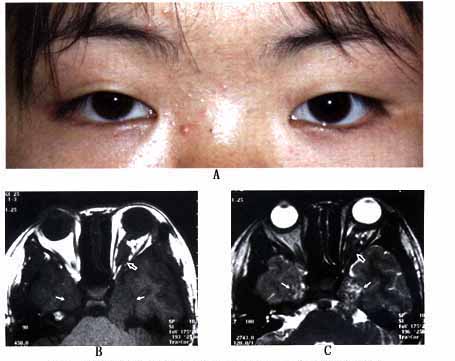

2. 虹膜错构瘤(Lisch结节) 常见于双侧性,呈半球形白色或黄棕色、境界清楚的胶样结节,隆起于虹膜面(图4)。常从16岁开始生长,随年龄增大而继续发展。另外还可以有先天性葡萄膜外翻、虹膜异色的存在。

3.脉络膜错构瘤 发生率为30%,其呈棕黑色扁平状或轻度隆起,散在性地分布于多色素的区域。

4.视神经可发生胶质瘤或错构瘤,也可以是真性肿瘤。瘤体常在蛛网膜下隙内增殖,4~8岁时起病,表现为单侧眼球进行性突出和视力丧失、

视盘水肿或萎缩。90%的病例肿瘤会累及视神经管的前段而引起视神经孔扩大,B型超声波或CT检查可见视神经肿大,X线显示视神经孔扩大。约有1/4~1/2视神经胶质瘤患者合并神经纤维瘤病。

5.视网膜亦可发生胶质错构瘤,角膜神经粗大,结膜、浅层巩膜偶有纤维增生或肿物,巩膜可有色素沉着,有时可引起眼球增大呈牛眼状,但眼压并不高。

6.神经纤维瘤合并青光眼。当肿物累及同侧上眼睑或眼球本身时则应注意可能已经合并有青光眼,其发病率可高达50%。青光眼常在出生时或出生后不久发生,也偶有晚发者。临床上多为开角型,单眼居多。如青光眼较早发生,则出现先天性青光眼的各种病变,如发生较晚则与成年人的开角型青光眼相似。

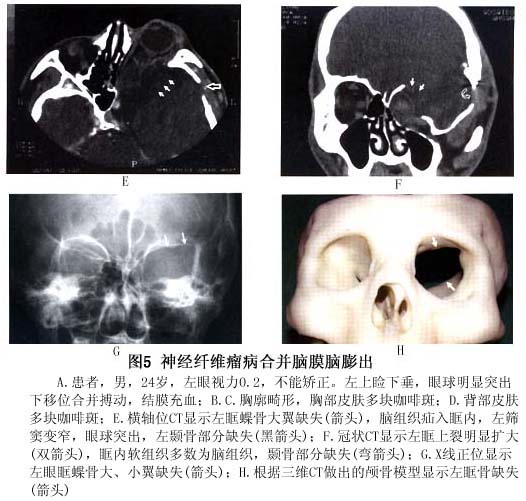

7.眶壁、蝶骨发育不良,常显示眶外壁、眶顶骨质缺失,眶上裂扩大,范围较大的骨缺损导致脑膜或脑膜脑组织疝入眶内,出现搏动性眼球突出(图4,图5)。约有29%的患者有先天性骨骼缺陷,表现为骨质肥大及侵蚀,X线及显微镜下所见同囊性

纤维性骨炎相似,常累及蝶骨和眼眶,脊柱和肢体也可受累。

8.皮肤咖啡色素斑 又称为Cafeau Lait斑,其呈多发性,大小不等(数毫米至数厘米),边缘不规则的淡棕色斑,多位于躯干部,这是本病最常见的体征。只要发现一处,就应考虑到神经纤维瘤病。此斑在出生时或出生后不久即已出现,在儿童期此斑的大小和数量会增多。病理改变为多巴阳性色素细胞的增多引起基底细胞层色素的增生所致。这些色素斑常位于背部、腋下,其数目常与疾病严重程度有关。皮肤咖啡斑在6个以上,直径在15mm或一个直径在6cm以上有诊断意义。

9.皮肤或皮下神经纤维瘤是本病主要诊断指征。周围神经鞘细胞增生而形成的弥漫性丛状神经瘤。其在青春期出现,在一生中瘤体的数量会增多。因为瘤所在的表面皮肤变厚、起褶,触诊时感觉似一个虫袋,所以又称为神经瘤性象皮病。有的表现为纤维软疣,为具有色素和带蒂的、松软的瘤结节,由结缔组织、增生的神经鞘细胞和增大的皮神经组成。这些皮下肿物为多发性,严重病例可有数百个,遍布全身,大小不一,小如豌豆,大如鸡蛋,多沿神经干分布,呈念珠状,大多数突出体表,有的在皮下。

根据国际诊断标准,以上所述为Ⅰ型神经纤维瘤病(NF-1)。临床上还有一种特殊类型是神经纤维瘤病Ⅱ型。神经纤维瘤病Ⅰ型是一种常染色体遗传性疾病,发病率约1/3000。其基因位于17号染色体长臂。神经纤维瘤病Ⅱ型(NF-2),以前称双侧听神经瘤神经纤维瘤病(bilateral acoustic neurofibromatosis)或中枢神经纤维瘤病(central neurofibromatosis),是临床较少见的常染色体畸形,发病率约1/50000~1/40000,基因位于22号常染色体。

国际上区别神经纤维瘤病I和Ⅱ型标准如下:

Ⅰ型神经纤维瘤病诊断标准:有下述两个以上症状者,可以诊断神经纤维瘤病Ⅰ型:①6个以上咖啡斑,青春期前直径>6cm,青春期后直径>15cm;②两个以上任何类型的神经纤维瘤或一个丛状神经纤维瘤;③腹部或纵轴区的

雀斑;④明确的骨性病变,如蝶骨发育异常或骨皮质变薄合并或不合并假关节病;⑤视神经胶质瘤;⑥2个以上的Lisch结节(虹膜错构瘤);⑦父母、同胞之一患有神经纤维瘤病Ⅰ型或具有神经纤维瘤病Ⅰ型的子女。

Ⅱ型神经纤维瘤病诊断标准:有以下两条之一者:

A.增强MRI或CT扫描证实双侧听神经瘤。

B.父母、同胞之一患有神经纤维瘤病Ⅱ型或具有神经纤维瘤病Ⅱ型的子女,或有单侧听神经瘤或具有下列任何体征之一:a.神经纤维瘤;b.

脑膜瘤;c.胶质瘤;d.神经鞘瘤;e.年轻患者的后囊下白内障。

10.神经系统改变 中枢神经系统受累的同时,常有颅内肿物,如

脑膜瘤、胶质瘤等。肿瘤可引起颅内高压、

眩晕、运动或知觉障碍、视野缺损。双侧听神经瘤较多见,产生脑桥角症状。另外,脊髓、脑神经、周围神经、交感神经和肾上腺(嗜铬细胞瘤)等均可累及。

11.其他:部分患者有半侧面部萎缩,少数可有

智力低下、精神障碍、

隐睾等。

其他辅助检查

其他辅助检查

其他辅助检查:

1.影像学检查 对神经纤维瘤病(NF-1)的诊断主要依靠眶周围骨质缺失、眶内和颞部皮下软组织增厚或条索状软组织块影。

NF-1神经系统病变主要包括视路胶质瘤、非新生物性错构瘤、胶质瘤、丛状神经纤维瘤、散在脊椎内神经纤维瘤和硬膜扩张症。各种结构上的异常也常发现,如巨头症(macrocephaly)。仅用MRI上显示的儿童大脑内许多错构瘤或高信号性病变即可诊断NF-l。这些病变在T2WI中的典型表现为灶状高信号区合并占位效应,这类病变一般不合并局部水肿。主要位于基底节和内囊区域,也可在中脑、小脑和皮质下白质。此类病变在非增强CT无法显示,在MRI上也不增强。

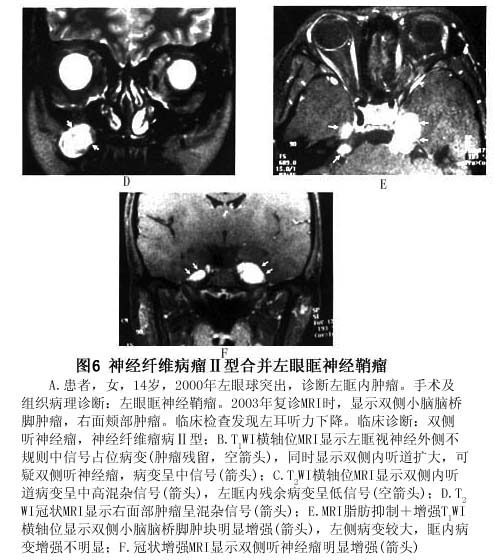

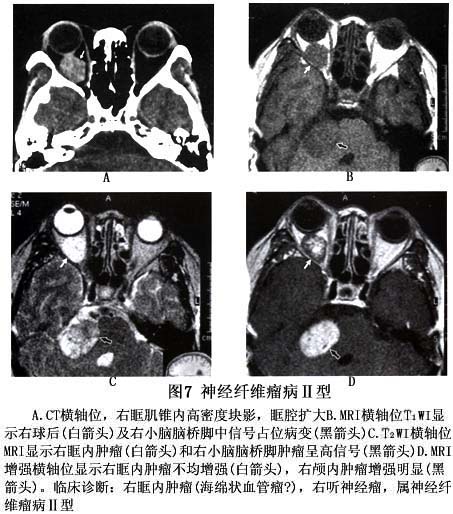

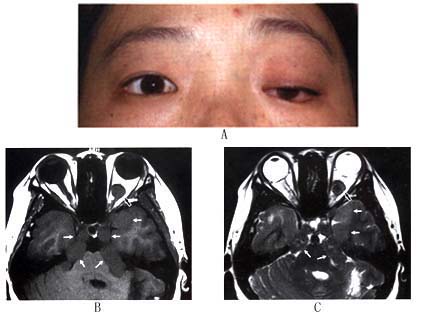

双侧听神经神经瘤是NF-2最常见和最典型的征象,但某些患者只做了单侧听神经瘤的诊断。NF-2的患者有患脑膜瘤、神经鞘瘤、脊髓室管膜瘤的倾向,而不是视神经胶质瘤、星形细胞瘤或错构瘤。只有少部分患者可能合并眼眶肿瘤,所以眼眶的神经源肿瘤要询问有无其他手术史,尤其是听神经瘤史。也要追问有无听力障碍等症状(图6,图7,图8)。

2.病理学检查 主要特征是神经外胚层结构过度增生和肿瘤形成,尚伴有中胚层组织过度增生,典型病理改变为梭形细胞组成的神经纤维瘤、大小不一,主要生长于周围神经,也可发生在脑神经、脊神经或马尾等处,神经纤维瘤基本由鞘膜细胞组成。有些学者认为肿瘤是周围Schwann细胞弥漫增生的结果,另一些学者则认为来源于神经内膜和外膜。

诊断

诊断

诊断:根据病史、临床表现、X线检查、核素扫描及动脉造影而诊断。最终依靠病理诊断。

1.定性诊断

(1)病史和家族史:本病属常染色体显性遗传、不规则遗传,仔细询问可发现家族患病者。

(2)临床特征:疣状性增生,皮下梭形的神经瘤,丛状神经瘤,色素沉着是本病四大特征。

(3)实验室检查:常

染色体异常,组织病理可以确诊。

2.分型诊断

(1)1型NF:具备以下标准中的2项或多项可诊断。

①6个或6个以上的咖啡斑,其大小为:青春期前最大直径为5cm,成人则最大直径为15cm。

②2个或多个任何类型的神经纤维瘤或1个丛状神经纤维瘤。

④视神经胶质瘤。

⑤2个或多个Lisch结节。

⑥明显的骨损害如伴发或不伴发假性骨关节病的蝶部发育异常和长骨皮质变薄。

⑦一级亲属(父母、兄弟姊妹、子女)患本病。

(2)2型NF:诊断需具备以下标准中的任一条。

①CT或MRI:证实有双侧听神经肿瘤。

②一级亲属中患2型神经纤维瘤或以下肿瘤,如单侧听神经瘤或以下肿瘤(神经纤维瘤、

脑膜瘤、神经胶质瘤、神经鞘瘤或幼年性后囊晶状体混浊)中的2个。

鉴别诊断

鉴别诊断

鉴别诊断:

2.淋巴管瘤 表面常有透明小颗粒突出,且都无皮肤黑色素沉着。

3.色素斑病 仅发生在皮肤上,无皮下结节及皮下组织增生。

4.黏液瘤 组织病理上无神经轴及胶原纤维束。

5.黏液样型脂肪瘤 病理上可见不同发育阶段的脂肪母细胞,核感染,可有瘤巨细胞。无波纹核的长梭形细胞、无神经轴索及胶原纤维束。

6.猪绦虫 非典型病例,其发现为皮下多发散在分布的小结者,须和猪绦虫囊蚴皮下结节相鉴别。

7.弥漫分布体积较大者,需与海绵状血管瘤、淋巴瘤、神经鞘瘤、象皮肿等鉴别。这些病变的表面皮肤都较正常,肤色除海绵状血管瘤可能存在淡蓝色的斑块外均无明显变化,而神经纤维瘤的表面皮肤经常有色素沉着而增深。

8.下肢的神经纤维瘤偶与橡皮腿相混淆,也应于鉴别。

流行病学

流行病学

病因

病因

发病机制

发病机制

临床表现

临床表现

并发症

并发症

实验室检查

实验室检查

其他辅助检查

其他辅助检查

诊断

诊断

鉴别诊断

鉴别诊断

治疗

治疗

预后

预后

预防

预防